- Lesezeit: 6 Minuten

- Zugriffe: 490

Mathematik, Bauchgefühl und ein bisschen gesunder Menschenverstand – Warum der Taschenrechner allein nicht reicht

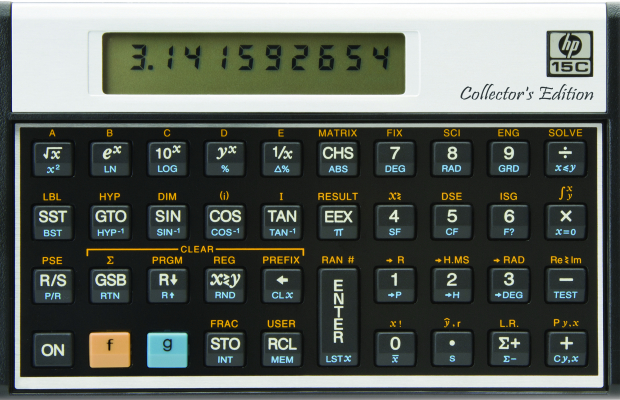

Manch eine(r) ist der Meinung, dass es im Alltag völlig ausreicht, den Taschenrechner zu zücken, ein paar Zahlen zu addieren, einen Aufschlag draufzurechnen oder vielleicht noch einen Rabatt abzuziehen – fertig ist die Mathe. Klar, es ist nicht verkehrt, seinen Lieblingsrechner zumindest in den Grundfunktionen zu beherrschen. Aber Hand aufs Herz: Das allein macht noch keinen Zahlenguru.

Denn: Schnell rechnen zu können ist schön – aber wer dabei nicht merkt, wenn hinten und vorne etwas nicht zusammenpasst, tappt schnell in die Falle. Ein bisschen Zahlengefühl und die Fähigkeit, Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen, sind im Alltag oft mehr wert als der Taschenrechner selbst.

Und dass das kein rein theoretisches Geschwafel ist, zeigt sich bestens an folgendem echten Beispiel aus der wunderbaren Welt des Internets:

Ein Besuch beim „Computers & Communications“-Profi

Im Rahmen einer Recherche zur Verfügbarkeit digitaler Dienste bin ich auf die Website eines örtlichen Computers- & Communications Fachhändlers gestoßen. Der Name klang vielversprechend, die Webseite zwar nicht gerade professionell – und das Team? Ein Mann. Der Inhaber. Soweit nichts Ungewöhnliches, das kennt man vom Friseur, der Nagelstudio-Betreiberin oder dem passionierten Hobby-Barista.

Ungewöhnlich wird es aber, wenn man erfährt, dass dieser Fachhändler weder eine Ausbildung im Bereich IT noch Kommunikationstechnik hat – sondern stattdessen Schreinermeister ist. Ja, richtig gelesen. Vom Hobel direkt zur Glasfaser.

Versteht mich nicht falsch – ich will niemandem seine Kompetenz absprechen. Immerhin hat auch Konrad Zuse, ein Bauingenieur, den ersten funktionierenden Computer gebaut. Aber solche Vergleiche hinken oft auf beiden Beinen. Fairerweise sei außerdem erwähnt: Der höchste Schulabschluss unseres „Fachmanns“ ist die Volksschule – inklusive einem Wiederholungsjahr.

Aber kommen wir zum eigentlichen Highlight. Auf der Website dieses „IT-Experten“ findet sich folgende Perle:

Zitat:

„Stabilität von VoIP: Die Stabilität ergibt sich aus der Güte und Qualität der Accessdienstleistung – bei xDSL beträgt die Verfügbarkeit 98,5 % und ist damit annähernd so hoch wie bei ISDN (Verfügbarkeit 99,999 %).“

Klingt erstmal nicht schlecht. Aber während der Schreiner diese Aussage vermutlich mit stolz geschwellter Brust ins Netz gestellt hat, dürfte jeder Mathematiker oder Kommunikationstechniker sofort Schnappatmung bekommen.

Wenn „annähernd“ plötzlich eine Welt trennt

Lassen wir die Plausibilität der Zahlen mal kurz außen vor (die ist ein eigenes Kapitel wert), und konzentrieren uns auf das „annähernd“. Denn laut dem Schreiner sind 98,5 % fast dasselbe wie 99,999 %. Klingt nach „Pi ist ungefähr 3“. Mathematisch betrachtet ein echter Holzweg.

Ein Rechenbeispiel gefällig? Verfügbarkeiten beziehen sich üblicherweise auf ein Jahr. Relevant für den Kunden ist dabei nicht die Prozentzahl selbst, sondern wie lange der Dienst nicht verfügbar ist – also der Ausfall.

- xDSL mit 98,5 % Verfügbarkeit:

365 × (1 – 98,5 / 100) = 5,475 Tage = etwa 5½ Tage Ausfall pro Jahr. - ISDN mit 99,999 % Verfügbarkeit:

365 × 1440 Minuten × (1 – 99,999 / 100) ≈ 5¼ Minuten Ausfall pro Jahr.

Ja, richtig gelesen: 5½ Tage vs. 5¼ Minuten. Oder anders gesagt: xDSL fällt rund 1500-mal länger aus. Da ist selbst ein altersschwacher Router noch robuster.

Für Online-Gamer, Netflix-Fans oder „Internet-addicted kids“ ist das der reinste Weltuntergang. Für Notrufzentralen oder Banken? Ein potenzielles Desaster.

Verfügbarkeiten ohne Kontext sind wie Pizza ohne Belag

Doch damit nicht genug: Die Aussage des Händlers hinkt auch aus einem anderen Grund – es fehlt jeglicher Kontext. Kein Wort darüber, ob es sich um einen Privatkundenanschluss, einen Business-Tarif oder gar einen professionellen Anschluss mit SLA (Service Level Agreement) handelt.

Im Privatkundenbereich (Residential) liest man häufig das Zauberwort „Best Effort“. Das klingt gut, heißt aber in etwa: „Wir tun, was wir können – aber versprechen lieber nichts.“ Und da die IP-Zuweisung täglich neu erfolgt (inkl. Zwangstrennung), liegt die echte Verfügbarkeit hier oft unter 99 %. Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Provider die Verfügbarkeit lieber nicht an die große Glocke hängen.

Im Businessbereich (je nach SLA) liegt die Verfügbarkeit typischerweise bei 99 % bis 99,9 % – für viele schon ein echter Fortschritt. Im professionellen Segment sind mit entsprechendem Aufwand (USV, Glasfaser, Redundanz, LTE/5G-Fallback) sogar Verfügbarkeiten bis zu 99,99 % möglich – allerdings zu Preisen, bei denen mancher Kleinunternehmer spontan in Ohnmacht fällt.

Die Verfügbarkeit von klassischem ISDN (99,99 %) war historisch so hoch, weil die Technik auf leitungsvermittelten Netzen basierte (PSTN/SS7), die auf maximale Ausfallsicherheit getrimmt waren. All-IP-Anschlüsse können das nur durch erheblichen technischen und finanziellen Mehraufwand erreichen.

99,999 % Verfügbarkeit? Das ist Champions-League. Die findet man nur in Rechenzentren mit mehrfach redundanter Technik, riesiger Glasfaseranbindung und einem Heer von Technikern, die nachts besser schlafen, wenn alle Lichter blinken.

Fazit: Zwischen Schreinerkunst und Zahlenakrobatik

Wer glaubt, dass 98,5 % „so gut wie 99,999 %“ sind, sollte sich ernsthaft fragen, ob er nicht doch besser beim Hobeln bleibt. Denn das Beispiel zeigt deutlich: Mathematisches Verständnis und fachliche Qualifikation sind kein Luxus, sondern Pflicht – gerade wenn man Kunden berät.

Unqualifizierte Aussagen führen schnell zu falschen Erwartungen – und im schlimmsten Fall zu echten Schäden für den Kunden. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder ein paar tapfere Einzelkämpfer oder kleine Firmen, die glauben, sie hätten im gesamten digitalen Universum höchste Priorität. Spätestens beim Blick auf die Rechnung landen sie aber wieder auf dem harten Boden der Realität.

GNU